विंध्य शैल की लावा युक्त पर्वत श्रृंखला के अपरदित व कठोर शैलों की तराई में मकरोनिया-सिरोंजा-पथरिया-सिटी फारेस्ट-तिली-कनेरा-पुरव्याऊ परकोटा और शनीचरी टौरी के बीच एक विस्तृत पहाड़ी उपश्रृंखला मौजूद है। प्राकृतिक रूप से लावा शैलों के अपरदन और वनों के जमाव ने इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को बड़ी मात्रा में वर्षाजल सोखने और वर्ष भय उस संचित जल को छोड़ते रहने योग्य बनाया है। हम देख सकते हैं कि इस पर्वतीय श्रृंखला से सभी दिशाओं में छोटे बड़े कम से कम 5 जलस्रोत बह निकले हैं। इनमें दो बड़े जलस्रोत हैं, एक सबसे बड़ा स्रोत लाखा बंजारा झील के रूप में है तथा दूसरा स्रोत सिविल लाइंस मकरोनिया मार्ग पर स्थित कठवा पुल के नीचे से बहने वाला नाला है जो वस्तुत: आगे जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 फोरलेन के पुलों से होता हुआ विशाल बांकरई नदी में परिवर्तित हो जाता है। लाखा बंजारा झील भी सागर नरयावली मार्ग पर स्थित बेरखेरी सुवंश, वनगुवां, और खानपुर ग्रामों की पहाड़ियों से और अधिक जलराशि प्राप्त कर कढ़ान नदी के रूप में बहते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 फोरलेन पर स्थित मेहर ग्राम के निकट अपेक्षाकृत बड़ी नदी धसान में मिल जाती है।

कढ़ान और धसान नदियों के संगम का यह नजारा मेहर ग्राम के पुल पर खड़े होकर पश्चिम की ओर नीचे झांकने पर भली-भांति देखा जा सकता है। इस संगम का प्राचीन महत्व गढ़पहरा की बसाहट के समय से रहा होगा क्योंकि यहां के घाटों पर प्राचीन मंदिरों की उपस्थिति आज भी है। दो नदियों के इतने महत्वपूर्ण संगम स्थल पर कोई साइन बोर्ड या सूचना पट नहीं है जिससे कि राहगीरों को पता चले कि वे वस्तुत: दो नदियों का मिलन दृश्य देख रहे हैं, जिनमें से एक कढ़ान नदी में सागर की जीवन रेखा रही लाखा बंजारा झील के रानीपुरा स्थित ओवरफ्लो वाले स्रोत (जिसे स्थानीय हम मोंगा कहते हैं) से निकली जलराशि को हम यहां फिर से देख पाते हैं।

भूविज्ञानियों के अनुसार विंध्य शैलों के अपरदन से आए मलबे से ही इस झील के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों के गोपालगंज, वृंदावन बाग वार्ड, शिवाजी नगर, तिली और बाघराज वार्डों की समतल भूमि का निर्माण हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत में लाखा बंजारा झील संरचना की प्राकृतिक सीमाएं इस समतली भूभाग तक रही होंगी। लगभग दस हजार वर्षों के काल खंड में जो जल संरचना एक विशाल नहर जैसे आकार में निर्मित हुई उसे ही सन् 1640- 1650 के आसपास लवान (लवण, नमक) बंजारा समुदाय के लक्खीशाह बंजारा ने अपने विशालकाय काफिलों को पानी की सतत आपूर्ति के लिए बनवाया था। यहां यह तथ्य सहज समझने योग्य है कि लाखा बंजारा की यह झील परियोजना सागर के तत्कालीन दांगी शासक उदन शाह की स्वीकृति और संभवतः साझेदारी में ही बनी होगी। यह भी संभव है कि गढ़पहरा किला परिसर में जल के अभाव सहित अन्य कारणों से शासन व्यवस्था के सागर स्थानांतरण की योजना भी झील के निर्माण के साथ ही बना ली गई होगी। सामरिक किले के निर्माण में उसकी एक से अधिक दिशाओं में जल के भराव की उपलब्धता सुरक्षा और जलापूर्ति दोनों की दृष्टि से अनिवार्य तत्व है। तभी हम पाते हैं कि सन् 1660 में दांगी शासक उदनशाह ने झील के किनारे परकोटा पर स्थित सागर किले का निर्माण कराया।

दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज के संग्रह में रखे लक्खीशाह या लाखा बंजारा से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्यों में उनके जन्म का वर्ष सन् 1599 बताया गया है। नजीर अकबराबादी की प्रसिद्ध नज्म “जब लाद चलेगा बंजारा” में जिसका रचना काल लगभग 1730 के आसपास का है, लाखा बंजारा और उनके विस्तृत कारोबार के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। लाखा बंजारा ने सागर की झील में अपने बेटे और बहू का सोने के पालने में बैठा कर बलिदान दिया इस किंवदंती का उल्लेख कर्नल हेनरी स्लीमन ने वर्ष 1831 के दौरान लिखी अपनी पुस्तक द रेम्बल्स एंड रीकलेक्शन आफ एन इंडियन आफीशियल” में एक पूरे लेख में किया है। स्लीमन के ही आग्रह पर सन् 1848 में निवर्तमान मराठा शासन के दीवान श्री रामकृष्ण लघाटे ने अपने विवरण ” गोविंद पंतयांची कैफियत ” के आरंभ में ही सागर की झील और किले का विवरण दिया है।

सागर की यह झील आदिमानवों की बसाहट से ही मानव आबादी के लिए जल का स्रोत रही है। इसके किनारों के प्राकृतिक शैलाश्रयों में मानव का निवास रहा है। बाघराज मंदिर, पुरव्याऊ खोंगरा जैसे शैलाश्रय अतीत में आदिमानवों के रहवास रहे। शैलाश्रयों का यह सिलसिला बढ़ते हुए कढ़ान नदी के किनारों की पहाड़ियों पर निरंतर बढ़ते हुए बेरखेरी सुवंश, खानपुर और सतगढ़ फोर्ट तक आदिमानवों की सघन आबादी में परिवर्तित हो जाता है। यहां के शैलाश्रयों में सैकड़ों विविध शैल चित्र हैं जो पाषाण काल से नवपाषाणकालीन सभ्यताओं से होते हुए एतिहासिक काल तक के हैं।

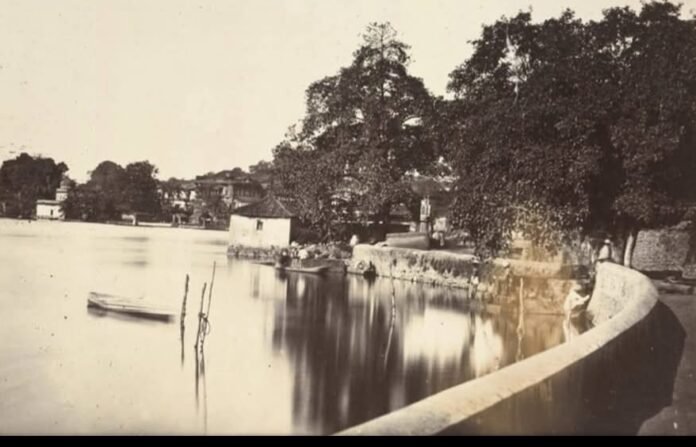

श्री रामकृष्ण लघाटे ने झील किनारे बसे सागर किले के हिस्से को दांगी राजपूत शासकों की शिकार गाह के रूप में उल्लेख किया है। 1660 के बाद दांगी शासकों ने सागर किले और इसके आसपास जब अपनी शासन व्यवस्था और नगरीय आबादी का स्थानांतरण किया तब उन्होंने परकोटा के गौघाट से वर्तमान डफरिन हास्पिटल बिल्डिंग तक अनेक मंदिर व घाट बनवाए थे। सन् 1735 के बाद से महाराष्ट्रीयन करहाड़े ब्राह्मण गोविंद पंत खेर और उनके वंशजों व सुभेदारों के शासनकाल में झील की जलराशि और इसके किनारों का स्वर्णिम युग आरंभ हुआ। चकराघाट से लेकर, भट्टोघाट, गणेशघाट और रानीपुरा मोंगा तक मंदिरों और सुंदर बगीचों उद्यानों का समूह सन् 1820 तक चले मराठा शासनकाल की ही देन है। सन् 1753 में भट्टोघाट के किनारे बनी कोठी में ही हिंदी साहित्य के महान कवि पद्माकर का जन्म हुआ और युवावस्था तक उनके सपने यहीं परवान चढ़े।उनके काव्य में सागर झील के किनारों के वातावरण की स्पष्ट झलक मिलती है। उन्होंने अपने पिता मोहनलाल भट्ट और उनसे भी पहले की पीढ़ी के दांगी शासकों के राजकवि पंडित कुमारमणी शास्त्री की रचनाओं से प्रेरणा ली।

सन 1820 के पश्चात सागर के ब्रिटिश अधिकारियों ने सागर झील व इससे निकली कढ़ान नदी को अपनी आमोद व क्रीड़ा स्थली व शिकारगाह बनाया था। सागर किले में रहते हुए अंग्रेज अफसरों के परिवार झील में कश्मीर की झीलों की तरह शिकारे डाले हुए थे। मराठाकाल में बना झील फेस नजर बाग पैलेस उनका सौंदर्य से भरपूर प्रिय घाट था। अपने शासनकाल के आरंभिक दौर में डफरिन हास्पिटल से लेकर ब्राह्मण और बंगाली रहीसों की कोठियां झील किनारे बनीं। पावरहाउस नामक बिजली घर झील के किनारे बनाया गया। किले में पुलिस ट्रेनिंग कालेज ब्रिटिश शासन काल में बना। इस तरह सागर झील ने अपनी पवित्रता, सौंदर्य और शुद्धता के दिन देखे। डा हरिसिंह गौर के शनीचरी स्थित परिवार सहित सागर नगर के अधिकांश परिवारों में दाल बनाने के लिए सागर झील का पानी लाया जाता था। दुर्भाग्य से सागर झील का यह स्वर्णिम काल देश की आजादी के बाद के दो दशकों बाद ही अंधकार युग में बदल गया। नई बसाहटों ने अपनी गंदगी के नाले झील में ही खोल दिए। सिल्ट निकलने के प्राकृतिक रास्ते बाधित कर दिए गए। वर्ष 1970 के बाद झील का पानी पीने योग्य नहीं रहा। आजाद भारत के सागर वासी और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था सागर झील नामक इस सौंदर्य की देवी का चीरहरण होते देखते रहे। हालांकि इसके लिए रुदन खूब हुआ, लाखा बंजारा का नाम झील को देकर कृत्रिम आवरण ओढ़ाने की कोशिशें हुईं। लेकिन इसके पूंजीवादी दुश्मनों ने संजय ड्राइव बना कर बीच से सड़क निकाल कर छोटे और बड़े तालाब में इसका विभाजन कर दिया। सौंदर्यीकरण के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपयों का अपव्यय हुआ। एलीवेटेड कारीडोर बीच से निकाल कर झील को वर्तमान स्वरूप दिया गया है जो ठीक है या गलत इसका निर्णय भविष्य के गर्त में। गहरीकरण होना था वह हुआ नहीं है। इसकी जलीय जैव विविधता नष्ट होने की कगार पर है, इसके प्राकृतिक जल स्रोत अवरूद्ध हो चुके हैं। झील की मर्यादा खत्म करके जहां बस्तियां बसाई गई हैं वे बरसात में डूबने लगती हैं तब झील की दीवार को तोड़ कर इसमें कालोनियों के जलभराव का पानी उड़ेल दिया जाता है। यदि सही परिभाषा दी जाए तो अब यह झील नहीं है, इसे तालाब या डबरा कहा जाना चाहिए जिसमें महज पानी भरा हुआ है।